政府は2月18日、エネルギー政策の基本的な方向性を示す「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定した。

これは、前回の第6次エネルギー基本計画から約3年ぶりの策定であり、 2040年度の温室効果ガス削減目標を2013年度比で73%とする新たな目標に基づいて経済産業省がエネルギー政策を策定した。

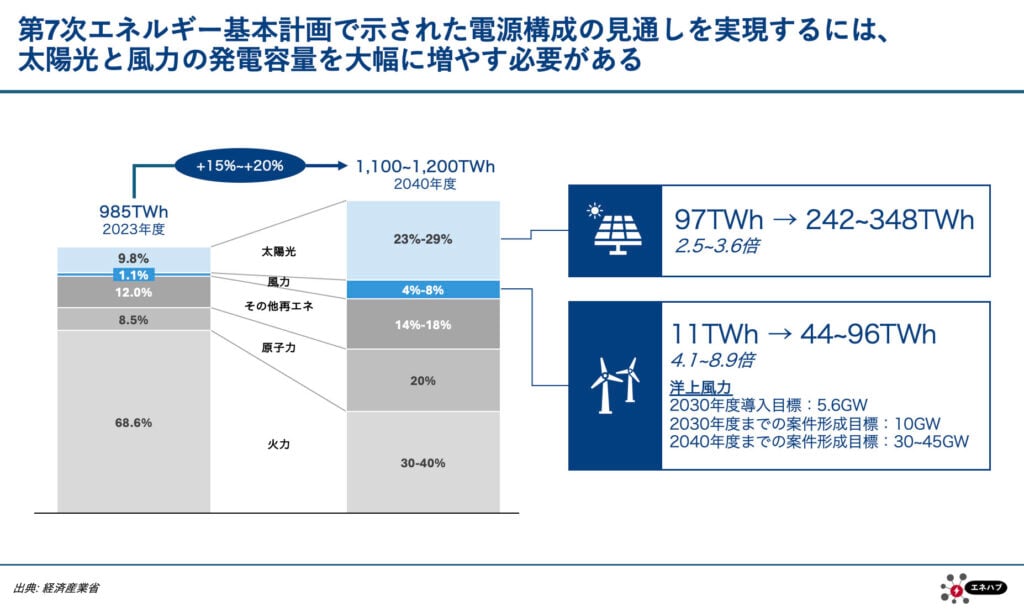

前回の基本計画では2030年度の見通しを示していたが、今回はさらに長期的な2040年度の発電電力量と電源構成の見通しを以下の通り明示した。

新たに示した電源構成の中で、再エネは40〜50%程度、原子力は20%程度、火力は30〜40%程度とした。

原子力については、これまでは「可能な限り原発依存度を低減する」としていたが、「再生可能エネルギーと原子力を共に最大限活用していくことが極めて重要」との方針転換を行った。原子力はコスト面や安定した出力で運転することから、データセンターや半導体工場等の新たな需要ニーズに合致するとの見解を示した。さらに、廃炉が決定した原子力発電所のサイト内での次世代革新炉への建て替えを進める方針も明記した。

再エネについては、引き続き主力電源化の徹底を進める。特に太陽光発電は、2040年度に2023年度比で2.5〜3.6倍の発電量を見通している。政府は、太陽光の導入拡大に向けた目標や施策を積極的に発表しており、例えば、2030年度には政府保有の建築物や土地について設置可能な建築物や敷地の約50%以上に太陽光発電設備を設置する目標を掲げている。また、同じく2030年に新築戸建住宅の60%に太陽光を導入することを目指している。さらに、エネルギー庁は、屋根設置型の太陽光発電設備の導入を加速するために「初期投資支援スキーム」を今年10月から開始する予定だ。

風力発電については、「洋上風力発電への電源投資を確実に完遂させるために必要な規律強化や環境整備を進める」とした。これは、資材費の増加や為替レートの変動を考慮した調整を行う「価格調整スキーム」を念頭に置いた方針と見られる。また、今後さらなる拡大を目指すために、北海道などの風力発電の適地と需要地を結ぶ送電網の整備の重要性を強調し、これまでに政府が公表している2030年度の導入目標や2030年度、2040年度の案件形成目標の達成に向けた取り組みが続けられる。

火力発電については、第6次エネルギー基本計画では「できる限り電源構成に占める火力発電比率を引き下げる」としていたが、今回の基本計画では「非効率な石炭火力を中心に発電量(kWh)を減らしていく」とし、火力全体で安定供給に必要な発電容量(kW)を維持・確保しつつ、脱炭素に向けた取り組みを進めていくべきとの考えが示された。

第7次エネルギー基本計画で示した電源構成の実現には、特に太陽光と風力の発電容量を大幅に増やすことが鍵となりそうだ。