旧一般電気事業者の送配電部門が中心である

本記事は、2025年3月1日に掲載し、同年3月5日に広域機関の取材コメントを追加して更新しました。

電力広域的運営推進機関(以下、「広域機関」)は2月26日、北海道と本州を結ぶ日本海ルートの2GW地域間連系線の増強計画について、事業実施主体として応募資格を満たす事業者(以下、「有資格事業者」)は1陣営のみであるとの審査結果を公表した。

広域機関は昨年12月、同事業に対して2つのコンソーシアムが応募意思表明書を提出したことを明らかにしており、応募資格審査の結果、唯一の有資格事業者として選ばれたのは、北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、電源開発送変電ネットワークの4社で構成するコンソーシアムであった。

もう一方のコンソーシアムは、Japan Interconnector、イギリスのFrontier Power、そして両社が共同出資するフロンティアパワーアジアの3社で構成していた。

Japan Interconnectorの代表取締役である、オリバー・センター氏は、エネハブの取材に対して「北海道電力ネットワークなどからなるコンソーシアムの要望に応じて広域機関が公募要綱の変更を行うことも考えられ、通常その場合には入札の再募集を行うことが適切である」と述べた。

有資格事業者のコンソーシアムは、参加意思を表明する際に、事業が実現可能であるとの見通しが持てる実施案を作成するに当たっての課題を解決することを条件として設定した。主な条件には、「工事費と工期の変動に関わらず、同事業に期待される効果が損なわれないこと」や「最終投資決定に至らずに、同事業が実現しなかった場合、それまでに要した費用の回収見込みがあること」など12項目が含まれている。また、これらの条件が満たされない場合、有資格事業者からの脱退などもあり得ることを示唆した。

応募資格には、すでに一般送配電事業者や送電事業者であること、または「送電事業者となる許可を取得しようとする事業者であって、十分な財務的・技術的能力を有している事業者」であることが求められていた。今回選ばれたコンソーシアムの事業者4社は前者の要件を満たしており、Japan Interconnectorのコンソーシアムは後者に基づいて応募の意思表明を行っていた。

さらに、2月上旬にはJapan Interconnectorのコンソーシアムが設立予定のSPC(特別目的会社)への投資をGE VernovaとStonepeakが検討していると報じられ、その他の事業者からの関心が寄せられていた。

経済産業省と広域機関は、この地域間連系線の開発にかかる総工事費を1.5〜1.8兆円と見込んでおり、完成は2030年代初頭を予定している。北海道・東北エリアの風力発電や太陽光発電の主要開発地域と、国内の電力需要が集中している関東エリアとの間の送電容量を大幅に強化する狙いがある。

センター氏は、このまま、北海道電力ネットワークなどのコンソーシアムのみで事業が進められる場合、競争が欠如し、前例のないほど高い開発コストを要する地域連系線になるとの懸念を示した。また、その結果、事業の開発コストが需要家に託送料金として負担が転嫁される可能性についても警鐘を鳴らした。

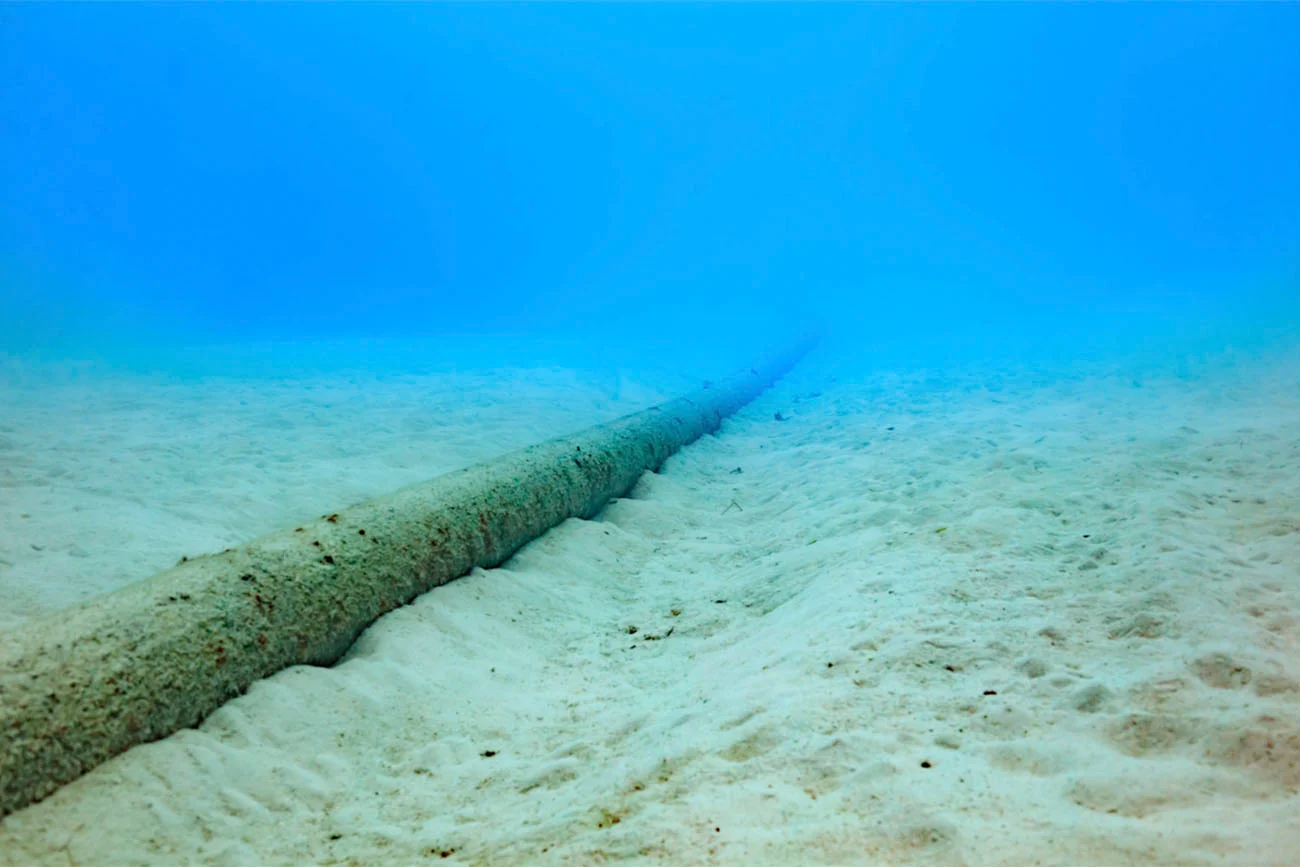

センター氏は、北海道本州間連系設備の開発コストが1.5〜1.8兆円に達する見込みについて、他国の事例と比較し高額であると指摘。例えば、イギリスとデンマークを結ぶViking Linkやイギリスとノルウェーを結ぶNorth Sea Linkの海底HVDC設備について、ケーブルの長さが730km〜767km、容量が1.4GW、総工事費が約22億ドル (約3,300億円)であったのに対し、北海道本州間連系設備は800km、容量は2.0GWであり、開発コストが著しく高く見積もられているとの懸念を示した。

エネハブの取材に対し、広域機関の広報担当者は「応募資格の審査は終えており、(Japan Interconnectorのコンソーシアム)が有資格事業者として、本事業に参加することはできません。なお、有資格事業者となった事業者が今後どのような企業と連携するかは、当該有資格事業者の判断になります。」と回答した。